PC等のデバイスとの接続も無線、分割キーボードの左右間の接続も無線。

そんな夢のキーボードが「Cornix LP」です。

Cornix LPとは?

仕様はコチラ

- 素材:6063アルミ削り出し(サンドブラストアルマイト仕上げ)

- 配列:Cornix 3×6

- キーリマップ:ウェブ版 Vial 対応

- カラー:シルバー/ブラック/パープル/レッド

- 角度調整:6°・12°・18°・24°(テントモード対応)

- バッテリー:リチウム電池 650mAh(片側)

- プレート:FR4

- 接続方式:有線(USB-C)+ Bluetooth(最大3台まで)

- スイッチ:Kailh choc V2 Spring / WhiteRain

- キーキャップ:LCK(透明ポリカーボネート製)/ LAK(PBT製ロープロファイルキーキャップ)

JezailFunderさんが展開している無線分割キーボードになります。日本代理店さん(@jezailfunder_jp)さんがおり、日本代理店および遊舎工房さんで購入されると日本語でのサポートが得られ、非常に安心感があります。

ネーミング及び配列などはfoostan氏のCorneliusの3×6配列にインスパイアされているようです。類似のロウスタッガードのキーボードを利用している方なら移行コストは少ない気がします。

2025/12/20より第3弾予約開始!!!

購入の決め手

- 組み立て済みである事の安心感

- テンティングスタンド(傾斜を付けられるもの)が埋め込まれている

- 金属筐体である

- 一部スケルトン素材を使用しており、見た目がかっこいい

- 標準で付属するLAKキーキャップのクオリティが形状、印字ともによい

- 技適取得済みであり、国内で安心して利用できる

遊舎工房さんでGBしていた時からかなり気になってはいたのですが、終了してから改めて良さに気付いて入手しました。GBは迷ったら買っておこうね。

GB(Group Buy): 個人で発注するとコストがかかるパーツや製品を、欲しい人達が集まってまとめて発注する事でコストを下げる、というものです。

参考: グループバイの仕組み – 遊舎工房

分割とは

最近分割キーボードが流行ってきていて、何が良くて皆惹かれているの? と思っている方も少なくないと思います。

椅子に座ってテーブルに手をおいてもらうと、肘はおおよそ肩幅の位置にあり、手も概ねその前方にあると思います。

ところが、通常のキーボードを打鍵するときは脇を閉じて腕はハの字になり、猫背気味になってしまいます。

これをキーボードを2個に割って、肩幅くらいまで開こうじゃないかという事です。

非分割と比較して左右間の距離や角度など調整できる箇所が無数に増えるため、試行錯誤自体が楽しく無限に時間が溶けてしまうのと、バチっとハマった設定を再現するのが難しいというデメリットはあります。詳しくは後述

完全無線とは

PC等のデバイスとの接続も無線、分割キーボードの左右間の接続も無線。

そんな夢のキーボードが「Cornix LP」です。

記事冒頭でも書いていましたが、つまりは入力に際してキーボードから何のケーブルも生えていないという事です。

有線の場合、PCとキーボード、左右のキーボード間にもケーブルが生えていて、結構取り回しが面倒です。

特に左右間が有線の場合、狭めるとケーブルが干渉したり、大きく離す事を考慮するとケーブルを長くする必要があり、狭めた時の余りケーブルが邪魔な場合も多々あります。また、キーボードの間に何か置く場合やノートPCのサイドに置く場合も面倒です。

これが無線になると副次的に間に隙間が出来るので、タブレットを置いたり自分の好きなものを置くもよし。何も置かずに視界をクリーンにするもよしです。

外に持ち出す時にケーブルが不要で、忘れる心配が無いというメリットもあります。左右有線でケーブルを忘れるとキーボードが使えないという悲しい状態になります。(数回経験) 電源を入れたままケーブルを抜き差しするとショートの危険もあるので、その心配もいらないですね。

傾斜について

キーボード本体を傾ける試みを、界隈では「テンティング」と呼んでいます。

人間の手首の自然な角度にしようとすると本来は手首を本来の角度に近付けて楽にタイピングしようぜという試みです。

こちらを行おうとすると、角度を付けるための専用の器具を制作して取り付けたりと色々手間がかかります。

Cornixであれば、テンティング用の足が標準装備されており、0, 6, 12, 18, 24度の傾斜を付けることが出来ます。

実際に各傾斜ごとの見た目は以下です。

- テンティング状態での安定感

-

垂直に押し込んでも、横に押し込んでも剛性があり、かなりグリップが効いているため動いてしまわないかという不安無しにあらゆる方向に打鍵できるのが素晴らしいポイントです。

- 角度の再現性の高さ

-

金属筐体底面にはそれぞれ6, 12, 18, 24度の傾斜が付けられるスタンドが付いていて、これが非常に秀逸です。

無段階ではないので4種類の中から選ぶ必要はありますが、一度決めてしまえば確実に同じ角度を再現できるので、無段階テンティングよりも素晴らしいと思います。

金属筐体の良さ

片側300g未満程度で、プラスチック等の筐体よりずっしりとはしますが、大きめの据え置き向けの何kgもあるキーボードと比べれば持ち運べる範疇だと思います。

テンティングした状態でかなり強めに打鍵してもたわみ等も無く剛性も高そうです。

- 打鍵音について

-

キーボードの下にマットを敷くなどすると反響が減って打鍵音の締まりが良くなるのですが、どの部分が接地していると打鍵音に影響があるか調べた所1と3が非常に良かったです。また、1と3の違いはほとんど無く、2はマットの恩恵を感じないことから筐体側がマットに乗っていることによる効果が高いと見ています。

- テンティングレッグと筐体双方

- テンティングレッグのみ

- 筐体のみ

サイズ、重量実測

金属筐体でワイヤレスの割には軽いという感想です。

- 重量

- 左: 281g

- 右: 283g

- サイズ

- 底面からケース上部までの厚み: 約14.5mm

- 底面からLAKキートップ上端までの厚み: 約20.7mm

- 底面からロータリエンコーダ上端までの厚み: 24mm

デジタルノギスによる手動計測誤差を含みます。

数字の行が無い→キーマップで解決できます

大変人気がありますが、見落とさないで欲しいのがCornixが40%キーボードだという事です。すなわち独立した数字の行がありません。これは一般的な市販キーボードではほとんど見られないと思います。(比較的小さいHHKB等でも独立数字行があり、60%程度あります)

ただし、キーの少ないキーボードはレイヤー機能(例えば何かを押しながら目的のキーを押す)を利用すると入力できますので、心配はいらないです。

皆さん普段からShiftキーを押しながら英字を押すと大文字になったり、Fnキーを押しながらボリューム調整キーを押したりと、1キーに複数の機能が割り当てられている事自体には慣れていると思います。この押しながらというバリエーションを増やすイメージです。

実際筆者も初導入時は難易度が高すぎて挫折しましたが、Keyball44(挫折)→cocot46plus(慣れる)→keyball44(行ける!) となったので興味のある方はこちらをどうぞ。

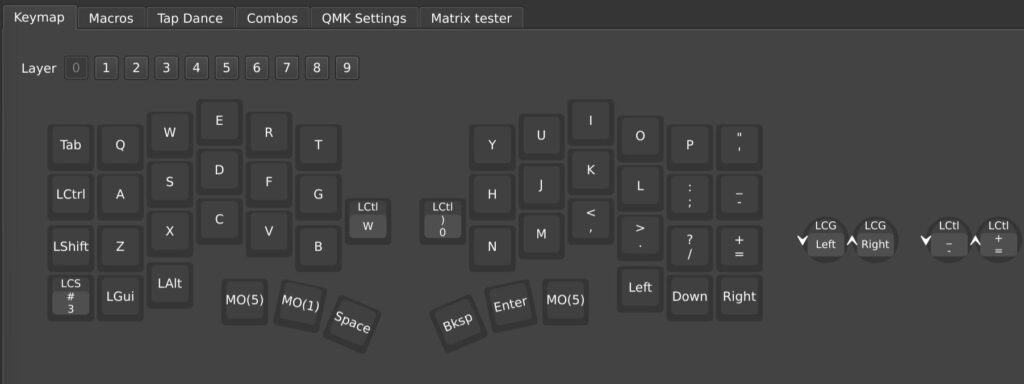

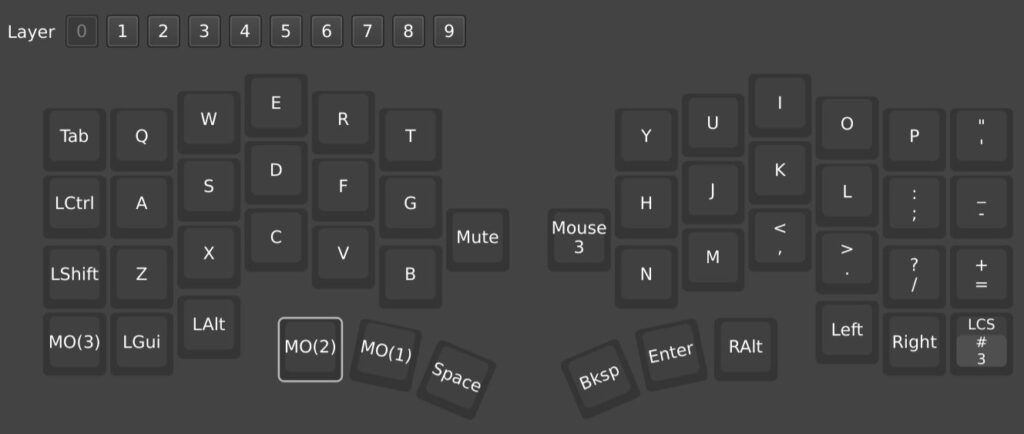

筆者の参考キーマップ

あまり特殊な事はしておらず、以下を達成する感じでマップしています。

旧版

- Layer0でローマ字入力して問題ない(伸ばし棒や句読点、Space、Enter含めて)

- そのキーたちにはTap&Hold等は設定しない

- Layer0に主要な修飾キーを配置する。Escは別レイヤーのTabの位置へ

- 右手親指でBksp、Enterは必須

- 稀に謎な組み合わせの修飾キー同時押しが必要になる事があるので。(仕事中にその同時押しは、出来ないっすねとはなりたくない)

- 矢印キーはVimライクにhjklに割り当てるのがマスト(ホームポジション維持で優先度最高)

- そのレイヤへの遷移は左手が自然な場所のキーを割り当てる

- 一個下の段にHome,End,Up,Downを入れて矢印と概ね役割を揃えておく

- ロータリエンコーダはあまり有効活用しない

- 仮想デスクトップの左右移動はちょっと便利(採用)

- 拡大縮小も若干便利(採用)

- ボリューム調整はアンプのノブを直接触るので、システム音量は触らない(不採用)

- 水平カーソル移動、水平スクロールを割り当てた時期もあったがあまり使わなかった(不採用)

- レイヤー5に記号を置き、括弧系を右手ホームポジションにしつつほかはキーのイニシャルから推測できるように配置

- a→@

- p→%

- -→~

- ‘→`

- Layer3にFnキーとBTペアリング設定を入れる。FnがQの行かAの行が適切かは検証中(Layer1のF7周辺に置けば良いのでは)

Firmwareアップデートする関係でキーマップを1から再構築してみました。旧版は上に折りたたみで置いてます。

キー数が異常に少ないわけではないため、ZMK Firmware特有の特殊なModTapなどはあえて使用せずシンプルにまとめています。

Layer0: ローマ字入力など

- 基本的なローマ字入力が出来るように、アルファベットと伸ばし棒、句読点は置いてます。

- 画面の拡大縮小で+ー系は使うので配置。

- 右下部の←→は電子書籍とか画像プレビューを片手で雑に触りたい時用。

- 親指にEnter, Bksp, Spaceを固めて押しやすいように

- 左手親指にMO1、MO2

- Tab, Ctrl, Shiftは左に配置、

- 残念ながらロータリエンコーダはあまり使っていないのでデフォルトで。右の左右回転で←→割り当てれば右下2個空くのでは感はあります。

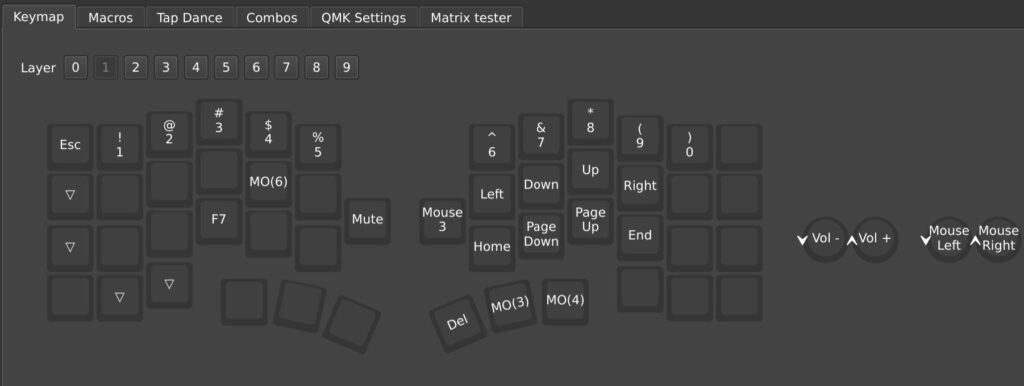

Layer1: 数字入力、矢印

- 数字入力は上方に。テンキー風に配置している人もいますがどうもしっくり来ないのと、入力を左右に分割できるようが嬉しいのでこうしてます。

- Layer0のBackspaceと同じ箇所にDel。別レイヤーには類似した意味のキーを割り当てると覚えやすいです。

- 矢印はHJKLに割当。Vimスタイルです。

- その下にはHome, End, Up, Downを割り当て。これも矢印と概ね意味を合わせています。

- L0のTabの位置にEsc。なんとなく左上にいて欲しい(検討の余地あり)

- F1-10は左手中下段に配置。

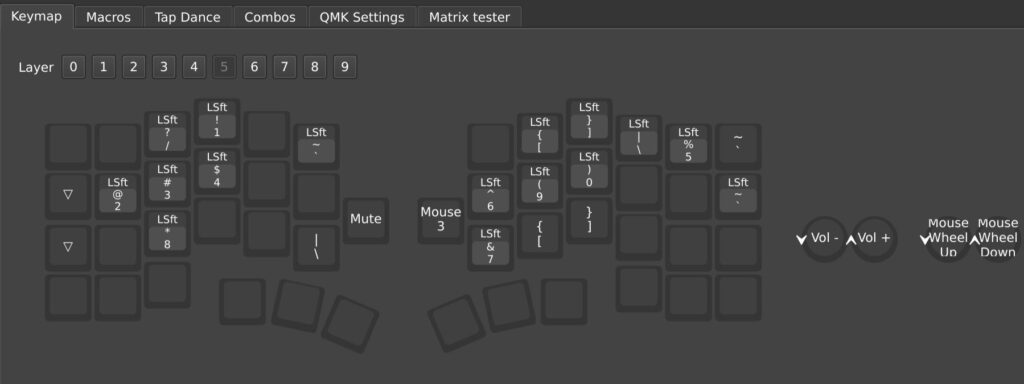

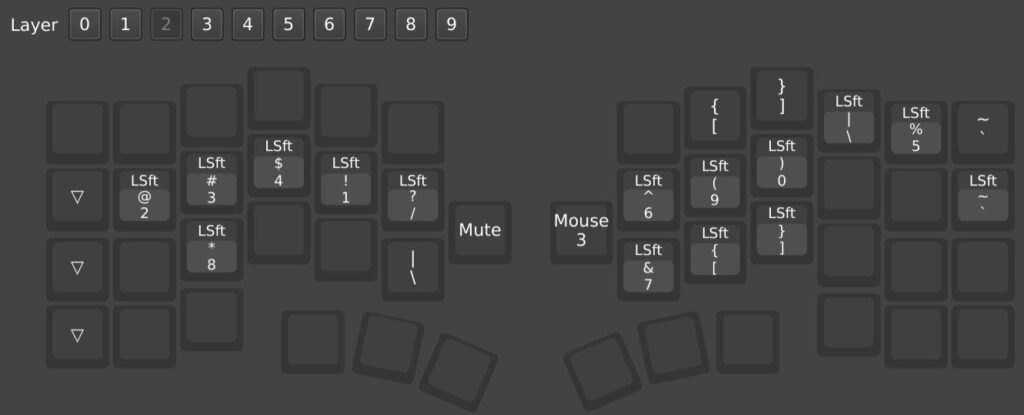

Layer2: 記号

記号はすこし特殊です。アルファベットの子音と記号の子音をあわせているつもりです。(AltとCmdもTransparentにすべきですね)

- a: @

- s: #

- d: $

- x: * (乗算っぽい形のため)

- b: \ (バックスラッシュ) WindowsだとYenマークかもしれないです。

- h: ^ (ハットと読むため)

- n: & (andのn。aは@に予約されているため)

- p: %

- ~: 伸ばし棒みがあるので “ー” の箇所に配置

- `: クオート系なので’や”の箇所に配置

左手ホームポジションが空いているので!?を配置

右ホームポジションの列には括弧系を纏めてます。(ここに予約語が無かったのでラッキー)

ほかはL0で打てるので良しです。

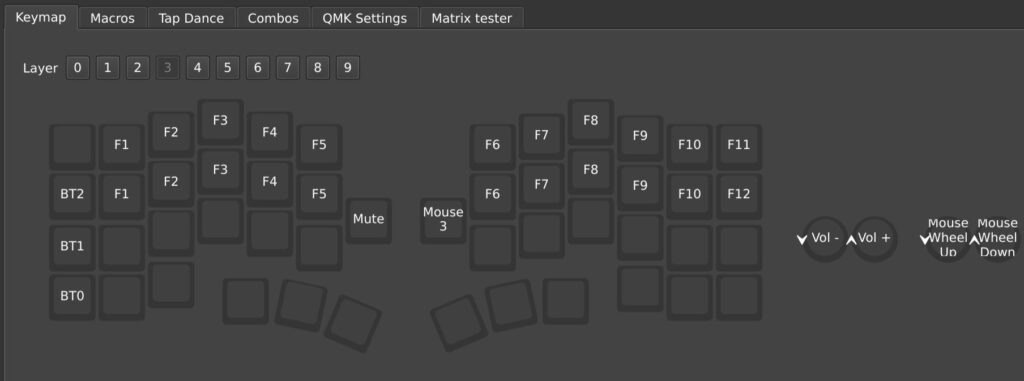

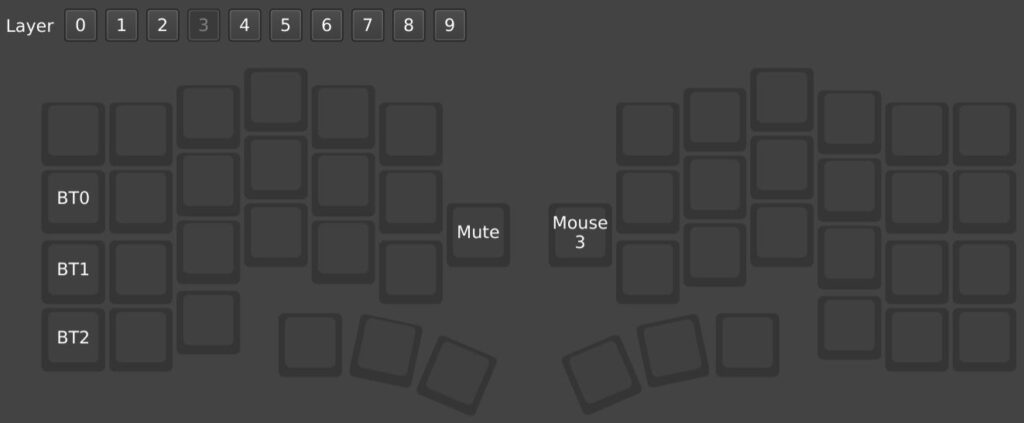

Layer3: BT切り替え用

別レイヤーの隙間に置いてもいいのですが、操作を誤って別デバイスに接続したくないため。

色んな機能がありますが、やりたい事が実現できるのであればシンプルである事に越したことは有りません。(ただしもっとキー数が少なくなると試行錯誤が求められる。)

分割リストレスト

ロープロファイルキーボードとはいえ、パームレストがあると打鍵が少し楽になります。とくにテンティングする場合は恩恵を得られそうですね。

左右が分離しているので横長いリストレストをそのまま使うのは難しいです。キーボードと合わせてリストレストも分割しましょう。

とはいえ分割済みの市販の物があるためそちらを入手するのが良いです。

家で腰を据えて

自宅利用等の場合、携帯性を無視して頑丈で安定感のあるものが良いです。

別キーボードになりますが以下のような感じです。

当時はあまり分割されている物が少なかったため、カーボンノコギリで切断→側面研磨して使ってます。今は市販品を買おうね

同じくFilcoの分割済みリストレストが市販されていたりします。

持ち運び運用

とはいえせっかくなら外でも利用したい。そんな時に木製パームレストを持ち出すと重量も体積もかさみますよね。

MYS:Factoryさんの「セパレート型リストレスト Sサイズ」を利用させていただいておりますが、窪みに合わせる事で位置決めしやすくなることと、合体させてコンパクトになるため持ち運び観点でも最強です。利用させてもらっています。

セパレート型リストレスト Sサイズ 尊師スタイル対応 20/24/28mm – MYS:FACTORY BOOTH店 – BOOTH

https://booth.pm/ja/items/6426614

ちなみに、リストレスト自体に傾斜を付ける傾斜分離リストレストの検証も行われています。

※こちらはプロトタイプのため形状が変化したり、正式販売されるのか等未定です。 ↓販売開始

セパレート型モバイルリストレスト ワイド 傾斜タイプ8度 20to30mm 分割傾斜キーボード向け(期間限定ゴム足付き) – MYS:FACTORY BOOTH店 – BOOTH

https://youichirou.booth.pm/items/7596946

続: 鬼テンティング 24度を超えて。

レッグスタンドは最大24度まで対応していますが、ここを超えていく事も可能です。単純にレッグ部分を安定した板に乗せるだけです。

ただし角度を付けていくと筐体側面のグリップが接地しなくなるため側面に別途ゴム足を付けることでこれに対応します。

使ってるのはこれです。小さくて目立たないのでおすすめ。

これについては筐体側の滑り止めが、下部から側面までRを描くようなデザインになると無限に傾斜を付けても問題なくなると思います。

転がっていた適当な木材を使用しましたが、需要があれば専用アタッチメントを作って販売しても良いかなと考えています。需要あります? (あったらコメント欄とか作者のTwitterとかまでお願いします)

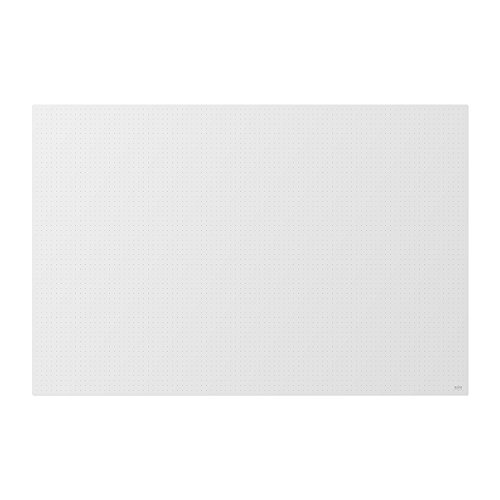

配置等の試行錯誤、再現性について

分割であるがゆえに左右間の距離や角度など調整変数が増えるため、無限に試行錯誤出来てしまいます。分離である事が良いことだけではないという事は事前に知っておいてもらいたいです。

また、ベストセッティングを見つけた際に、再度その配置に出来るかというと結構難しいところがあります。

方眼がドットのみのミニマルなカッターマットを下に敷く事で、見た目の良さと配置角度の試行錯誤、再現性を担保しています。マット自体に重量があり、全然滑らないのもいいですね。

- 滑り止め

-

今まで使ってきた滑り止めの中で最強なのがグリップラスです。軽いリストレストであってもガッチリ固定されて、側面から押してみても驚きの保持力があります。また非常に薄いので意図しない厚みの上昇を抑えます。

ポチップ

ポチップ

QAコーナー

※あくまで筆者のメモです。確実な情報は公式のドキュメントや、公式の運営に聞きましょう。Twitterでも色々出てきます。日本の公式代理店様のページに製品のQAが蓄積されていくと良さそうな気もします。

- 無線接続って簡単に出来る?

-

基本的には電源を入れて接続デバイスのBT欄に出てきたCornixを選択する事ですぐに繋がります。今のところ雑に電源を入れても難無く左右間とデバイス接続成功していて、安心感があります。

- 電池ってどれくらい持つ?

-

1日がっつり使用して10%も減っていないように見えるので、ハードに使用しても10日以上は持つ気がします。長期使用後にレポートします。

- 電池残量ってどこを見ればいい?

-

接続デバイスのBTデバイス一覧のCornixの部分に数値で表示されていると思います。また、キーボード本体の親指部分に存在するLEDの、ダイヤルに近い方のLEDを参考にします。バッテリーが少ない場合は赤色点滅します。

- キーリマップって簡単?

-

ブラウザ上のVialから有線、無線どちらでもリアルタイムに書き換えが可能です。キーを置き換えた瞬間からその設定で打てます。(変更即上書き)

- ロータリエンコーダの感触は?

-

親指側面で転がせるほど軽くは無いです。指2本で摘めばしっかりとクリック感のある回し心地です。ロータリエンコーダ自体の押下は結構力が必要ですが、テンティングした状態でもほぼたわまずにいけます。ちなみにロータリエンコーダは特注のようです(すごい)

- ロータリエンコーダのクリック感覚は?

-

印を付けて1周させたところ20クリックだったため、1クリック18度くらいの感覚で回せそうです。

- 無線Vialでキーマップ書き換え時にエラーが出る

-

稀に良くあります。キーボードの電源切る、Vial立ち上げ直してStart Vialする、キーボードの電源入れてデバイス一覧に増えたものをクリック で今のところ接続の再現性がありました。

- Cornix、なんて読む?

-

公式には定められていないようですが、インスパイア元のCornelius(コルネリウス)、Corne(コルネ)から考えるとコルニックスやコルニクスだと思います。Corはコーではない感じがしますね。

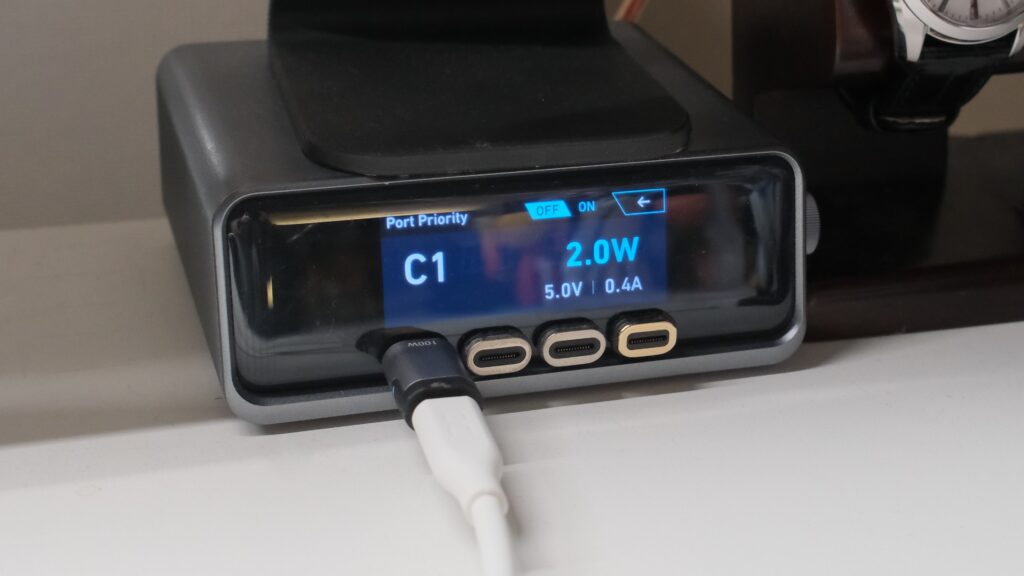

- 充電速度は給電パワーは?

電池の残量で出力が変わりそうです。

- 2W(5V, 0.4A) 電池残量が少ないときはすこしパワーが出る

- 0.5W(5V, 0.1A) 電池残量が多くなるとパワーが収まる

Anker ポチップ

ポチップ

- PCスリープからの復帰で上手く繋がらなくなった

-

電源を入れ直して、ダメそうであれば緊急用の有線接続をしましょう。

ギャラリー

誰も触れていない気がしますが、プレートとキャップの精度が異常に高いからなのかじっくりと見ても完全な格子になっていて素晴らしいです。(ホットスワップで何度か交換してもこれが保たれるのかは今後の検証に含めることにします)

ちなみにしれっと無刻印キーキャップに変えていますが、標準装備ではないので以下を装着しました。ミニマルで良きです。1uが幅(正方形)で、ホームポジションのポッチが欲しい場合は1u Homingを選ぶとよいです。

極マニアック向けマクロ写真

細かい質感確認にどうぞ。

等倍マクロが撮れるレンズで撮影しました。

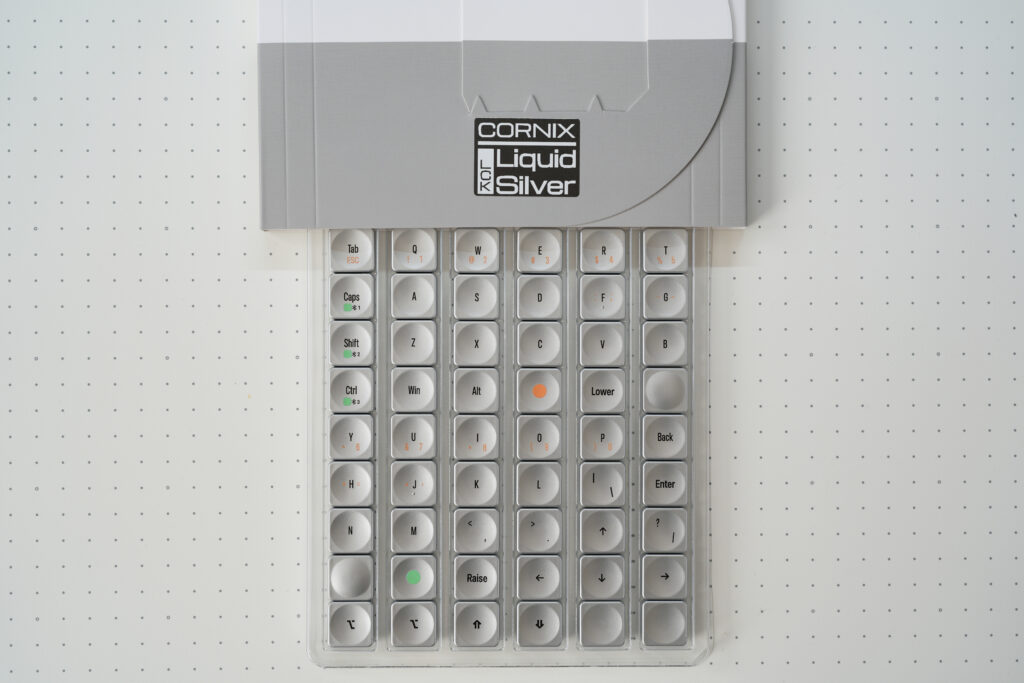

キーキャップ: LCKリキッドシルバー

Jezailfunder JPさんより提供頂き、ひと足早くメタル風キーキャップを試させていただきました。

パッケージのシールにもCornixと記載があり、標準装備のLAKキーキャップと同様BTマークやコンベックスキーも含まれています。

メタルのほうが全体的にクラシックな印象に。シルバー筐体とマッチしますね👍️

↓のCornix Kitの方です。75s kitの方は刻印が異なるので注意して下さい。

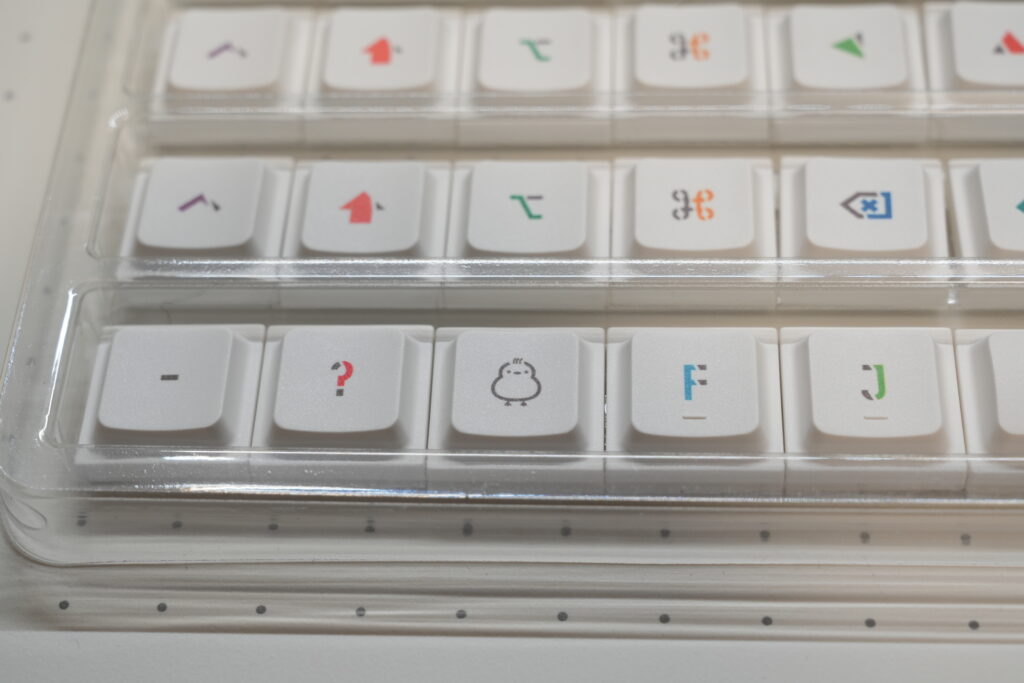

キーキャップ: LAK × Shimaenaga

JezailfunderJPさんと、Yamatake / ヤマタケ さんのコラボでLAK形状にShimaenagaデザインの刻印されたモデルが限定で登場しています。

こちらをJezailfunderJPさんから提供頂いたため、写真付きで紹介します。

なおこちらは通常販売は無く、各種イベントやキャンペーンでの限定ギフトとして用意されているそうです!

LAK形状と手触りが好きで、おしゃれな刻印が好きな方はぜひ各種イベントやキャンペーンをチェックしてみて下さい!

まとめ

2025/12/20より第3弾予約開始! 要チェックです!!

執筆時点で約2ヶ月ほど使っていますが、金属筐体とテンティングスタンドの剛性がしっかりしておりかなり安定して使用できています。スイッチの滑らかさとキーキャップの見た目、触り心地も最高です。

ポインティングデバイス一体型にこだわらないのであればぜひ一度体験してみても良いと思えるクオリティです。

以下のショップで購入可能なので、売り切れの場合は入荷通知などをチェックしてぜひ入手しましょう!

JezailFunderJPさん↓

皆様よきキーボードライフを!

※この記事は Cornix LP で書きました

コメント一覧 (2件)

第三弾の販売は1/5までという情報で油断してしまいました。

お金の目処を立てるために検討していたらいつのまにか締切12/29になっていて終了してしまっていました。

「上限なし」という話だったので残念です。

第四弾を待ちます。

残念 さん

コメントありがとうございます。

想定を超える予約で12/29に前倒しになった事に最終日に気付いて記事の方も更新した所でした。

人気は非常にあると思いますので、第4弾もいずれくると信じています。